こんにちは、Yuinaです。

春のあたたかさが心地よい季節になってきましたね🌞🌸

今日は天気がよいので、私は外でいっぱい歩きたい気分になってきました。

みなさんはどうお過ごしでしょうか?😌

さて、本日は地理院地図の活用方法についてご紹介できたらなと思います!

地理院地図とは、日本の国土に関する地図や写真のウェブ地図です。パソコンやスマートフォンのウェブブラウザから無料で閲覧でき、気軽に地図を活用できそうですね。国土地理院が管理していて、教育現場でも大活躍なんだとか・・・!そんな地理院地図を活用していこうと思います。

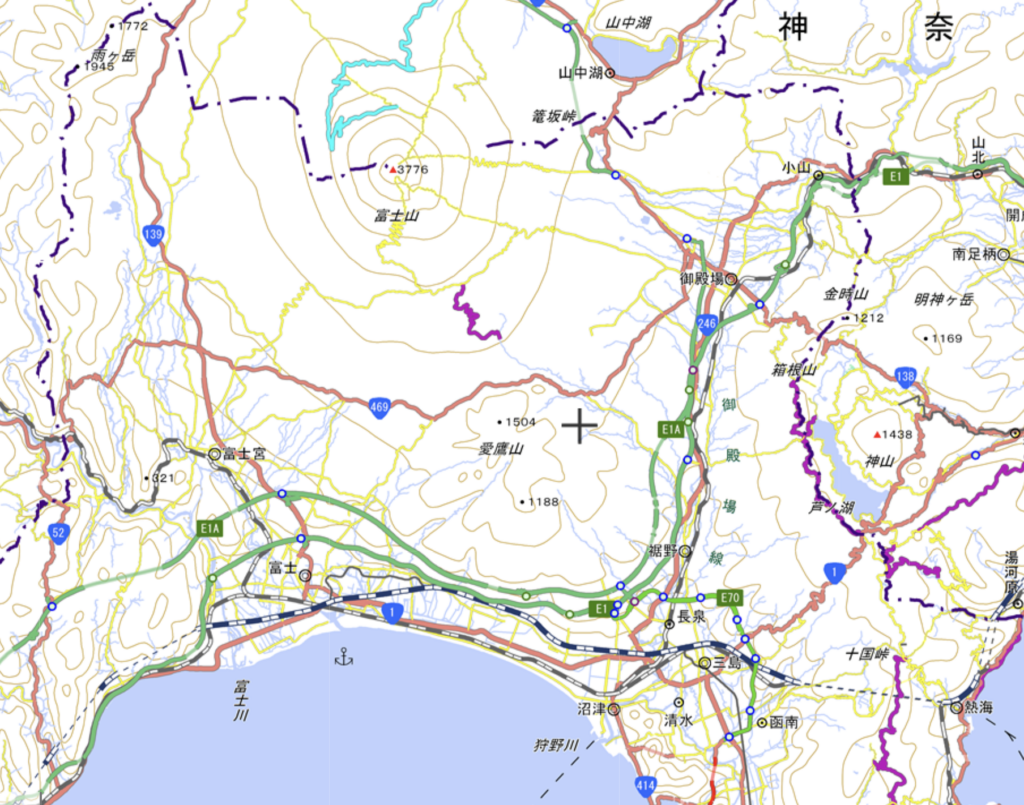

そして、今回の舞台は愛鷹山(あいたかやま)周辺にしてみました。(なぜ愛鷹山かというと・・・→今まで富士山だと思っていた山が別の山だったことに衝撃を受けたからです!笑)

遺跡・遺物をマッピングしてみよう

早速、実践していきます🌱

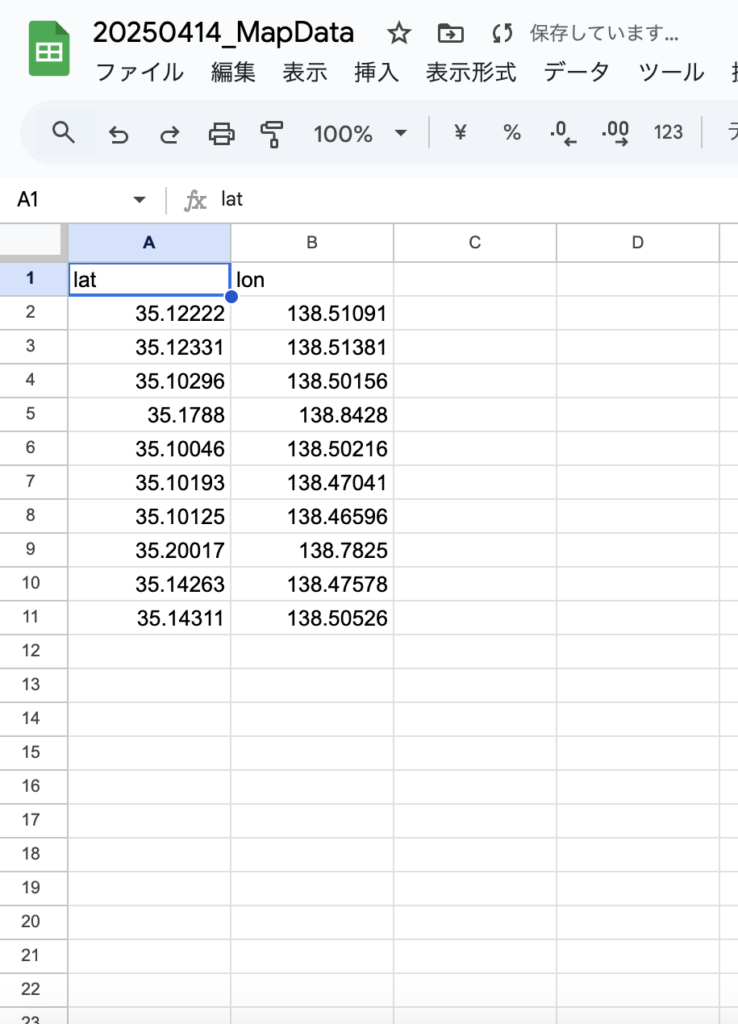

まず、愛鷹山周辺で出土したもののデータを作成します。

文化財総覧WebGISで緯度・経度の情報のみをお借りしました。

エクセルに緯度・経度のデータを手打ちしていきます💦(1行目は項目名を入れます)

データが打ち込めたら、ダウンロードします。

⚠️拡張子はcsvでダウンロードしてください(例:MapData.csv)

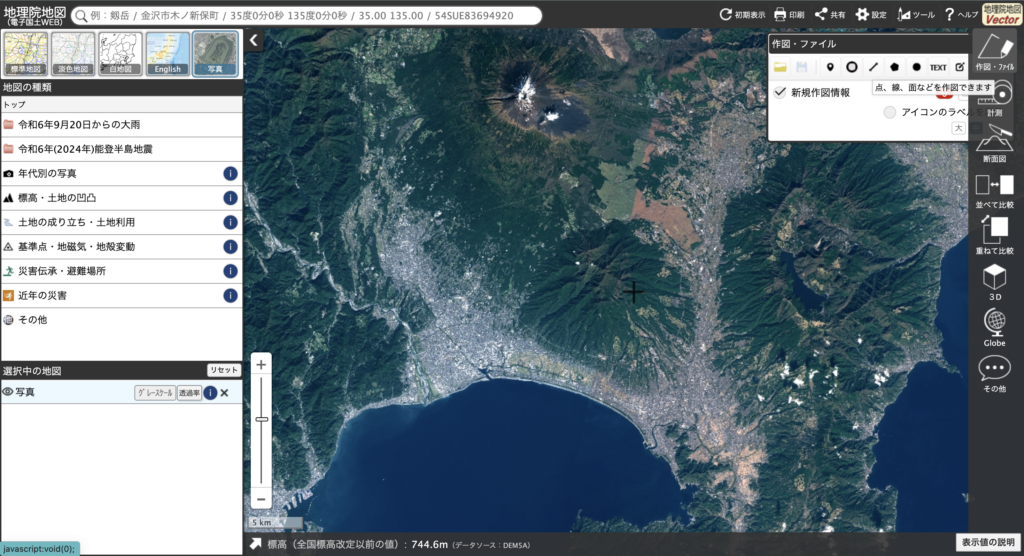

ダウンロードできたら、いよいよデータを地理院地図に入れ込んでいきます!

右上のツール(?ヘルプの左側)を押下したのちに、作図・ファイルのボタンを押します。

そしてファイルのアイコン(☑︎新規作図情報の上)を押します。

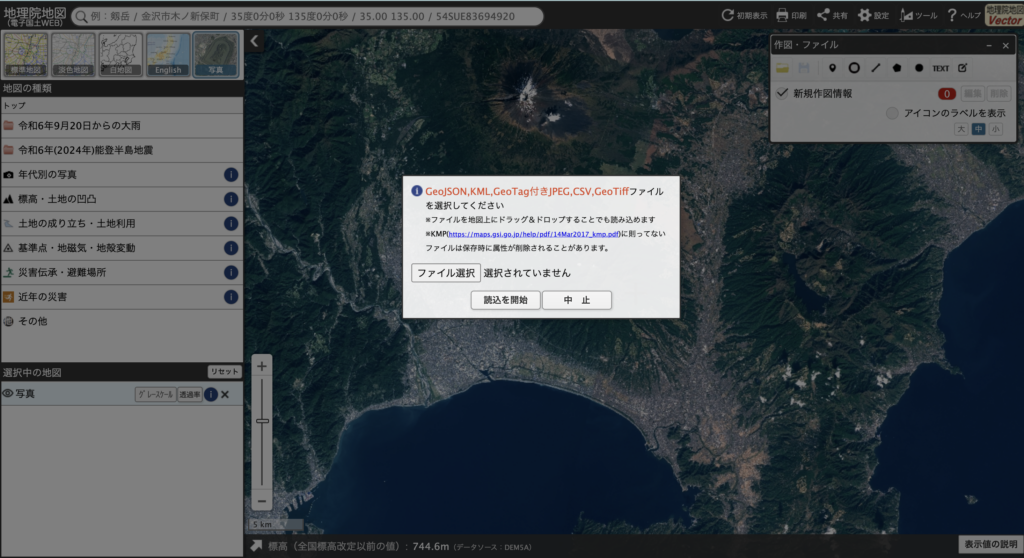

ここまでできたら、次のような画面が表示されます。

ファイルを選択で先ほどダウンロードしたcsvファイルを選択し、読込を開始を押下します。

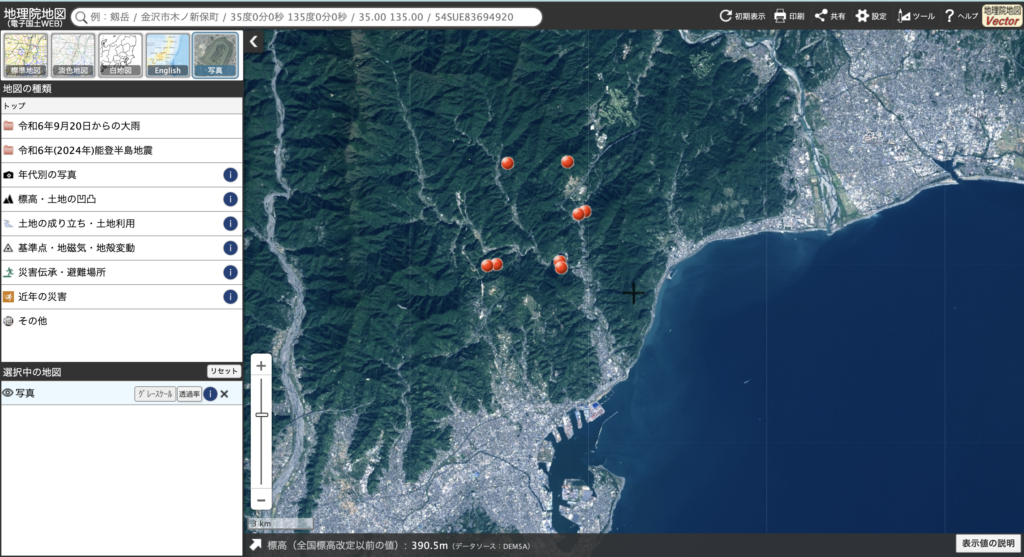

成功すると次のように赤いピンが表示されます!

無事csvファイルが読み込まれてマッピングに成功しました✨

山を分割して標高を見てみよう

続いて、断面図を作っていきます。

先ほどと同じように、まずツールボタンを押下します。

右側にツール一覧が出てくるので「断面図」を選択します。

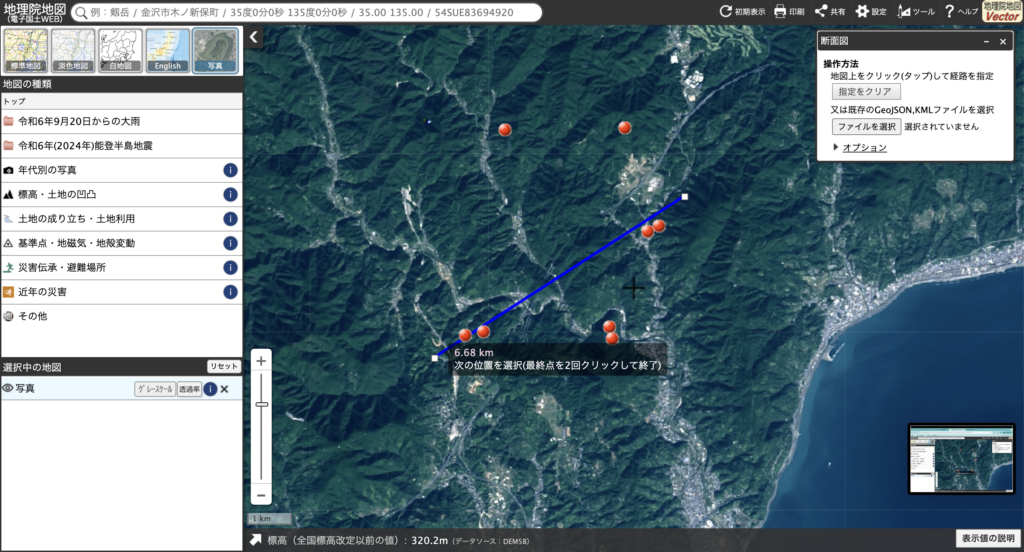

断面図のボタンを押した後に地図を触ると線が引けます。

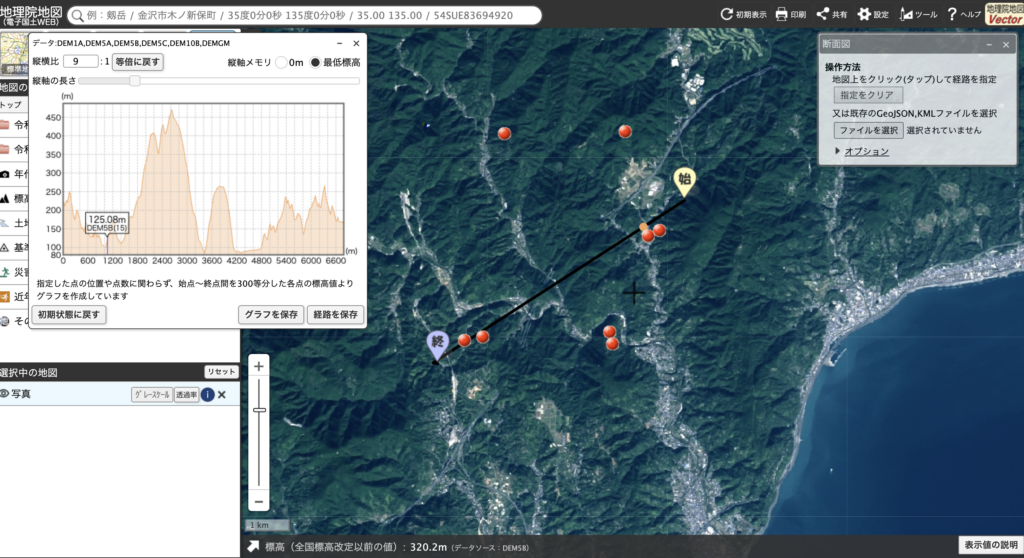

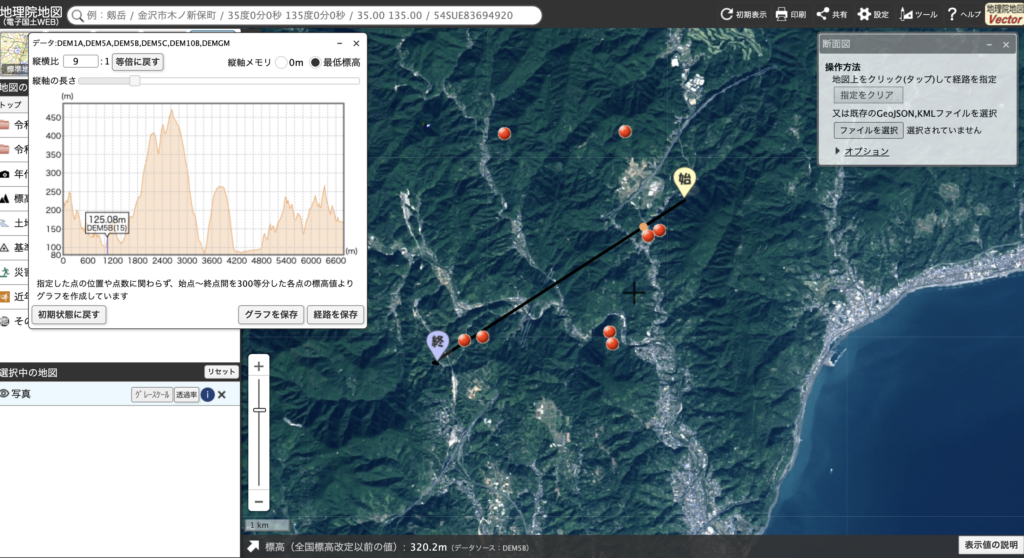

最終点を2回クリックすると断面図が表示されます!

オレンジの点をスライドさせることで、遺物や古墳の位置の標高を確かめることもできますね。

標高をいろいろな方法で可視化してみよう

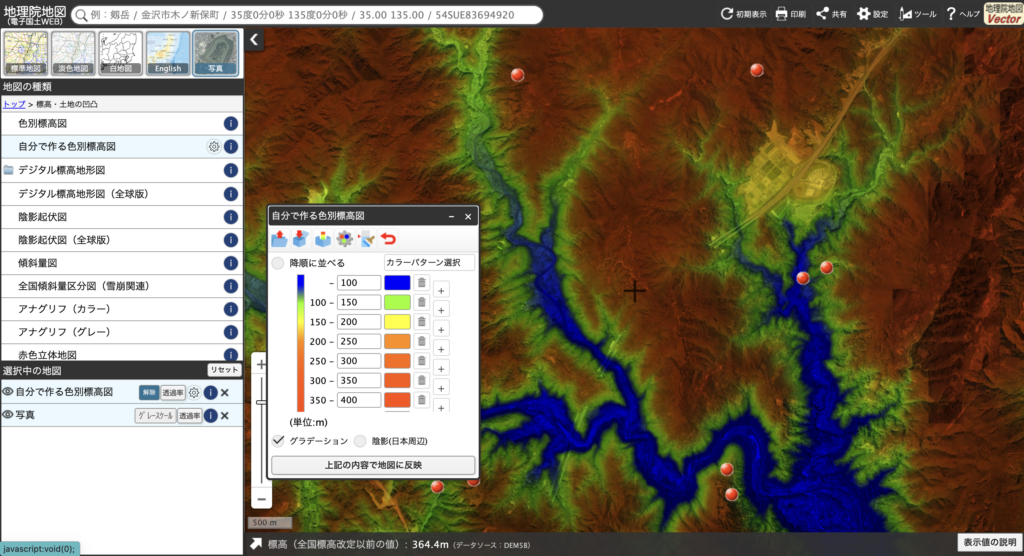

続いて、標高を色分けして3Dマップで表示させてみます。

左側の「自分で作る色別標高図」を選んでみます。

標高と色の組み合わせは自分で決められるみたいです。

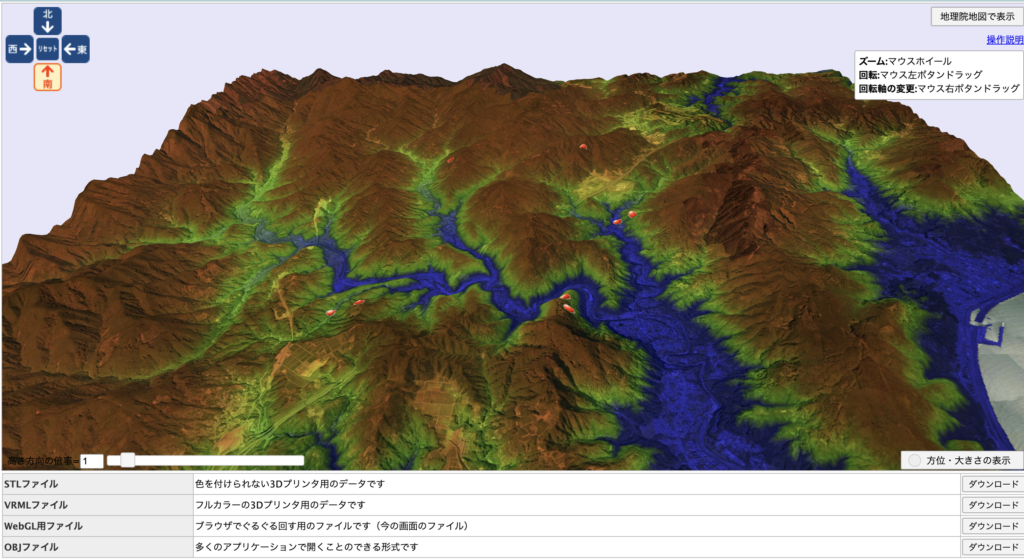

ツール>3D>小(大でもOK)と選んでいくと、3Dマップが表示されます💖

いかがだったでしょうか?👀

地理院地図には、他にもいろいろな活用方法があるので、ぜひ遊んでみてください🗾🌏✨

それではっ!

コメント